Author Archive

2008.02(Bコース) 武者小路実篤館

・

2008.02(第 92回) 高水三山

高水三山は、奥多摩の入口に位置する高水山・岩茸石山・惣岳山の総称を云い、古くから由緒ある信仰の山々である。どれも800m弱の高さであり、日帰りで気楽に歩けるハイキングコースとして人気が高く、奥多摩の入門コースとして紹介されている。このコースは多摩稲門会では2度目のコースとなる。今日のメンバーはリーダーの金子さんが急用で参加できず、山岸さんがリーダーに替わり、川面さん・橋本さん・川俣さん・長張の5人となった。奥多摩の入口である青梅駅から4つ先の軍畑駅前。既に車内で各人スパッツをまとい準備万端で10時少し過ぎにスタートする。

軍畑駅から平溝橋・慶徳寺・高源寺と舗装道路が続くが、堰堤の右端を上る山道に入ると、辺りは雪の積もった景色に変わってくる 。

暖冬と云われていたこの冬は、都心でも一月末から2年ぶりに幾度も降雪があった。今年の冬は寒い日のあるメリハリのある冬であるようだ。久しぶりの雪の積もる山歩きを密に楽しみにしていた。高度が上がるにしたがって、雪も多く硬くなりアイスバーンとなりアイゼンを装着することになった。2年前から揃えていた軽アイゼンを始めて使用する機会に出会った。土踏まずの部分に圧力を感じるが直ぐに慣れると、傾斜のある氷の面も気軽に軽快に進むことができた。本格的な6本爪アイゼンを装着し終えた川俣さん。

雪を踏みしめながらしばらく上り常福院の境内に入る。高水山不動尊である。境内の背後は高水山頂となり、そこで昼食をとることになった。その場所は南に面し雪は残っていない。山頂から眼下間近に、多摩川が青梅方面に流れていく様子が眺めされ、更に遠くに狭山丘陵や、都心の高層ビルなども見渡せる。風がない山頂の陽だまりは思いのほか温かく、快適な食事をとることができた。

高水山頂から岩岳石山は30分ほどの距離であるが、途中の道の雪は深かった。

尾根筋の北側に開けた場所があり、関東平野の遥か彼方に筑波の山並みが霞んでいた。

岩岳石山頂は三山の最高峰である 。

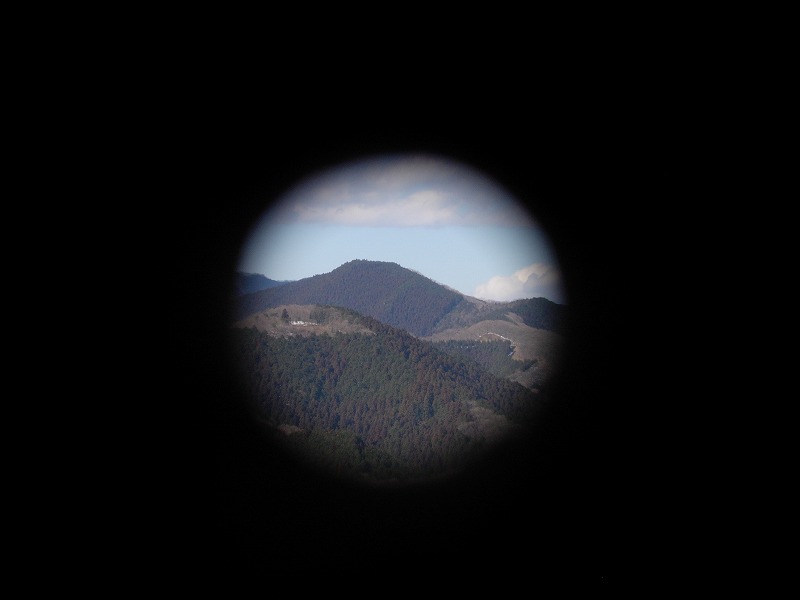

写真中央にある標識の柱に貫かれた覗き穴があった。その穴から見える山が棒の折山である。昨年7月に上った棒の折山の山容が目前に見渡せる。棒の折山登山からの帰りのコースは、この直ぐ下から川井方面に下ったのを思い出す。

休むこともなく雪や氷の急坂を慎重に下り、三つ目の山惣岳山を目指す。橋本さんは、前の会社の若い時のスキークラブの赤い帽子をかぶっているが大変お似合である。

惣岳山の山頂は、スギの樹木で覆われ暗く落ち着いていた。遠くの景色は見渡すことができず、中央にある青渭神社奥の院は四隅を金網で覆われていた。中の木彫りの龍は立派なものである。

しめ縄で結ばれたスギの大木のご神木や、真名井天神の水場を後にして16時に御嶽駅に着いた。冬の季節のハイカーの少ない静かなコースであった。5℃前後と気温は低かったが風がなく、雪の積もった山道をメンバー怪我もなく楽しむことができた。

恒例のお疲れさん会は、山岸さんの顔なじみの店となっている立川駅の居酒屋に移動する。喉の渇いた山歩きの後のビールは格別であり、金子リーダーのお薦めである武蔵五日市の地酒「喜正」の冷酒は、何時ものことながら更に格別の味わいである。 長張紘一記

2008.01(第 91回) 北高尾山稜〜影信山

北高尾山稜は「山歩きの会」で4年前に関場峠まで歩いたコースであると聞かされた。高尾駅からタクシー利用で八王子城址登山口まで、そこは城跡の管理事務所前である。朝早のせいか、僅かのハイカーの姿しか見られない。金子リーダー・中川さん・川面さん・山岸さん・柴田さん・長張の6名のメンバーでスタートした。

写真は、「八王子」の名称の起源とされる八王子神社の境内である。

すぐ近くの見晴台からの眺めでは、遥か遠く相模湾が光って見通すことができる。相模から武蔵と見渡せる重要な要所であったことがわかる。

八王子城は、日本の100名城の一つで、東京都では江戸城と共に認定されている。戦国時代、関東地方に勢力を張っていた北条氏最大の支城で北条氏照が築城した。氏照は北条早雲のひ孫になる。城と云っても名残しかない城跡であったが、静かな佇まいを漂わせている。われわれはそれらの史跡、本丸跡・松木曲輪等に立ち寄るが、足早にそこを離れ関場峠を目指す。

しばらく急坂を登り体が温かくなると、喉元から首筋にかけて通る冷気が心地よくなってくる。中川さんは、所用のため富士見台から蛇滝口に降りメンバーと別れた。

カンアオイの花は、降り積もった落ち葉を掻き分けないと見る事ができない。葉柄のもとの地際に地味な花をつけている。多摩丘陵に自生するタマノカンアオイとは花の時期が違う。今日のコースでの花の出会いは、城跡付近に多かったヤブツバキの花の2種類だけであった。花が一番少ない季節であろう。

何回か飽きる程のアップダウンを繰り返しながら、高度を徐々に上げていく。昼に近づき滝ノ沢林道と並行したところの陽だまりを探し、昼食をとることになった。食事が済むと体が冷えきり、早々に出発し、関場峠から影信山を目指すことになった。

三本松山の赤松の猛々しい一本は倒壊していた。高度が上がるにしたがって、一昨日降った思われる雪が薄っすらと残り、雪のため樹木の下も明るく見通すことができ、少し寒いが気分爽快である。

年間250万人が訪れると云われる高尾山には、昨年ミシュランの最高ランク三ツ星の観光地に選出された。それにより、さらに何割かのハイカーが増えているそうである。しかし、一つ隣の尾根筋の北高尾山稜には、人に出会う機会はほとんどなく、静かな山歩きを楽しむことができた。

今日のハイキングの最高地点である堂所山(733mドウドコロヤマ)、そこから影信山へは、われわれ何回も経験しているコースである。

巻き道の最短コースで影信山へ、そこから一気に下り小仏バス停に到る。16時過ぎだった。バスはわれわれを待っていたかのように直ぐに発車した。高尾駅前でお疲れさん会。厳しいアップダウンの連続する北高尾山稜コースを走破して気分がよい。このルートはアルプス登山の足慣らしのコースでもあるらしい。この後のアルプス登山の方が楽だったとの話も聞く。今日のコースは健脚向きだったのではないか?・・・ 長張紘一記

2007.12(第 90回) 影信山・高尾山

身震いするような冷え込みは今冬初めてではないか。真っ青な空には雲が見あたらない。今日の見どころの「シモバシラノ花」は期待できそうである。高尾駅からバスに乗り大下(オオシモ)で下車してBコースのメンバーと別れた。Bコースは櫻井さん・湯浅さん・西村さん・福田さんで、バス終点の小仏から登る城山・高尾山のコースである。Aコースは金子リーダー・川面さん・橋本さん・子幡さん・山岸さん・長張の6人で、小下沢からザリクボ(砂利窪)沢・景信山・高尾山となり、歩行時間は1時間ほど長くなる。Aコースのメンバーは9時にバスを降りた後バス道を少し戻り、中央本線のガード手前で旧甲州街道から分かれ中央自動車道をくぐり、小下沢の林道をなだらかに上って行く。辺りの草の葉は、霜で真っ白になっている。車が2台・バイクが数台追い越して行く、他に2・3のハイカーを見ただけの静かな林道だった。暫らくすすむと通行止めの鉄扉が道を塞いでいた。さきほどのオートバイの連中は足止めされているようであった。しかし、車は見受けられなかったがザリクボ沢出合の広場に着くと、広場の端にある真新しい小屋の前にその車が駐車しているのが見えた。扉の鍵を持った森林管理の関係者のようである。

広場からザリクボ沢に沿った急な傾斜となる。所々に植林の場所を表す札が設置されており、落葉広葉樹が植樹されているようである。

今日は山歩きに参加されていない伊藤さんが、この場で森の管理活動をされていると知らされた。沢に沿っていた道は沢を離れ、ジグザグに山腹を上るようになる。欅の大木の根元の陽だまりで小休止した。

急峻を登ってきたこともあり体は暑くなり、気温もすこし高めになってきた。急峻もこの辺りまでで傾斜は緩やかになると小仏からの登山道に合流し、最後の急峻を上りつめると見慣れた景信山山頂に11時少し過ぎた頃到着できた。山頂の休憩所には大勢のハイカーで溢れていたが、早めの昼食をこの場所でとることになった。

昨年と同様に、近くで餅つきの気配が聞こえている。山岸さんの腕時計は12℃を示しおり「シモバシラの花」の観賞は期待できなくなってきた。橋本さんは、前日の稲の会での酔いも醒めてきたようだ。

昼食後餅つきの終わった臼を見過ごしながら、城山・高尾山へ向かう。

時間の余裕もあり高尾山頂にもよって、稲荷山コース経由で2時半頃に高尾山口に着いた。Bコースのメンバーとは相互に連絡が取なかったため、合流できず、それぞれ忘年会への会場に向かうことになった。Bコースのメンバーは、一丁平で「シモバシラの花」を観賞できたとのことであった。

恒例の忘年会は聖跡桜ヶ丘京王クラブで4時から開催された。甲野・川妻両会長や中川さん・福田(か)・佐藤(達)さんも宴会に参画され、美酒に酔うことができた。

歓談の中で来年度の7月に各サークル合同旅行と、8月の甲斐駒ケ岳登山の特別企画の予定が決まった。川面さん念願の登山達成のため、ご自身の更なる摂生と鍛錬を半年かけて行うことであった。また、事前に鷹巣山登山で参加メンバーの状況を、金子リーダーが確認することも計画したいとのことであった。忘年の会は6時半過ぎ散会した。 長張 記

2007.11(Bコース) 長沼・平山城址公園

・

2007.11(第 89回) 本位田山

・

2007.10(第 88回) 笹尾根(西原峠〜日原峠)

・

・

2007.10(Bコース) 府中市高安寺〜サントリー武蔵野工場

・

2007.09(第 87回) 石老山

2007.07(第 86回) 棒の折山

・

« Older Entries Newer Entries »