Author Archive

<いねの会>10周年記念パーティのお知らせ

*いね(稲)の生い立ち

“いねの会”は2002年1月に按田さん、田中さんが多摩稲門会の新年会にて、「京王プラザ多摩」で歌ったのがそもそものきっかけであった。その年の12月7日、京王線中河原駅近くの和風スナック「志満屋」に発起人の按田、田中、白石に青山、石川、金谷、湯浅、和田が集い正式に“いねの会”が誕生した。

初めは偶数月だけであったが、物足りないとのことで2004年からは毎月1回の開催となった。2008年に家庭的雰囲気の「志満屋」が無くなり、聖蹟桜ヶ丘駅近くのカラオケスナック「麗」で飲んで、食べて、歌って楽しみながら稲は大きく育っている。

記

-

日 時:平成24年10月16日(火)12時~17時(?)

-

場 所:生そば「翁庵」(おきなあん) (TEL:03-260-2715) JR飯田橋駅(新宿より出口)から徒歩約3分、「神楽坂下」交差点から神楽坂を20mぐらい登った左手のお店

-

パーティ:

(第1部)昼食会

(第2部)楽芸会(有志による)

(第3部)自由カラオケ(飲物付き)

-

参加費 :7,000円

お申込み先:橋本 (TEL:376-9271 Eメール:t-hashimoto@cea.jp)

以 上

5月のグルメの会(報告)

グルメの会

35回目のグルメの会は、5月23日(水)の定例日に京王永山駅前の「仕立屋永山店」で開き、女性4人を含む16人が参加した。今回は開催の1カ月以上前に満席となり、募集を早々と打ち切る盛況ぶり。初参加の方が男女2人ずつ加わったことが大きく影響した。

「仕立屋」は新鮮な海の幸が売り物で、この日はタコと合鴨のスモークの前菜から始まり、鮮魚の盛り合わせをはさんで8種類の料理が運ばれた。カツオの磯辺揚げや新鮮野菜のシーザーサラダ、鶏の手羽先のスパイス揚げ、サバの竜田揚げと続き、揚げ出し豆腐の生ノリ添えで口直しをして、稲庭うどんで締めた。

鮮魚の盛り合わせは、アジ、マグロ、カンパチ、イカ、サーモン。4人分がまとめて一皿に盛られたせいか、「ボリュームが足りない」という不満の声が上がった。店長は、「刺身の盛り方のせいでしょう」と釈明していたが、刺身が店の看板だけに、もう一工夫欲しかった。

酒は飲み放題。生ビールで乾杯したあと、日本酒や焼酎、サワーなどを各自思い思いに注文した。あまりの飲みっぷりのよさに、「店は赤字じゃないの」と心配する初参加者もいた。

一方で、「アルコールはダメ」という女性が今回は初参加、店長に割引価格にしてくれるよう掛け合ったが、「ご勘弁を」と断られた。にもかかわらず、ソフトドリンクだけを楽しんだこの女性からは、酒飲み放題料金を快くお支払いいただいた。

飲み放題は二時間の制約がかかる。大人数の参加者全員に「ひと言ずつごあいさつを」と世話役が持ちかけたものの、「時間制限なし」を求める声が相次いだ。どうなることかとしきりに気をもんだが、年の功でそつなく話をまとめる人が多く、「妙齢」の女性のスピーチが酒席を一段と盛り上げて、談論風発の飲み会は無事終わった。

(世話役 浅井 隆夫)

2012.05(第129回) 箱根山(神山)

本会の例会が雨天のため中止となり、今年になって今回が2回目の「山歩きの会」となった。5月の連休後天気は安定せず、竜巻や雹・雷などで昨日まで大荒れの天気が続いていたが、幸運にも大気は今日から安定してきた。

新百合ケ丘駅ホームに今日のメンバーが集合した。櫻井和子さん・中川邦雄さん・金子宏二さん・長張紘一の4名である。ロマンスカーのそれぞれの座席で小田原駅に着き、箱根園行きのバスに乗り込んだ。西武系の伊豆箱根バスはさほど多くない客を乗せて、大学駅伝のコースで馴染みのある狭い車道を只々登って行く。そして幾つかの観光スポットを経由して1時間余をかけて箱根園に到着した。

芦ノ湖のパノラマを眼下見てから、箱根駒ヶ岳ロープウェーを使い、標高差600mを7分で駒ヶ岳山頂駅に登る。温度は8度、そして風もあるので寒さを感じ、一枚上に羽織る。そして取り敢えず山頂にある箱根元宮神社を詣でる。

山頂からは富士が間近に迫り雲の上に浮かんでいた。眼下には芦ノ湖が横たわり、幾つかのゴルフ場が見渡せる。駒ヶ岳はハコネサザと呼ばれる低い笹で覆われていた。

外輪山が遠く一周している。約3千年前、山体西部を崩落させて堆積物がカルデラ内の川をせき止めて芦ノ湖を形成したといわれている。今日の徒歩開始は12時少し過ぎここから始まる。神山への鞍部をめざし急降下。途中、コースを間違えて沢に入った。直ぐに気付いて引き返す。踏み跡など注意を怠らなかったからだろう。戻ってから直ぐに、坊ガ沢分岐と呼ばれる広場に着いた。そこで遅めの昼食をとった。広場には数組みのハイカーが休んでいた。広場にはバイケイソウが繁茂しヒメシャラの大木があり、メグスリノキの花が咲いていた。箱根山塊の最高峰である神山々頂を2時過ぎに踏む。

山頂は木々に覆われ下の景色が若葉越しに見渡せる。神山は、古くから神の山として崇められていたというものの、特に普通の山頂と代りばえなく平凡な頂きであった。

ベニバナヒメイワカガミの群生が現れたのは冠ガ岳への分岐から少し登った所である。一面に広がり開花時期に合致したようだ。花弁の先端は細かく裂けている。このような可憐な姿は滅多には見られない。昨年4月に奥多摩坪山にイワウチワの群生を見たが、イワカガミは時期が早く開花は見られなかった。

中川さんは箱根には多く訪れているが箱根山だけは未踏であり、一人ででも登りたい山であったそうである。80才近くなられ何時まで歩けるかご自身気にされてはいるが、ますますの健脚振りには見習いたいものである。

冠ガ岳から再び分岐に戻り大涌谷へ向かう。遠くの山膚にもミツバツツジの花が縞模様になって見えているが、道際にも時々現われる満開のツツジの花をやり過ごす。5月の強い日差しであるが、涼しい風もあり汗ばむほどではなく心地良い。

下り客は大涌谷分岐で別の道からも合流し、長い行列の中に入り込みゆっくり下っていく。下るに従って温泉の硫黄の燃える臭いが風に乗ってくる。イワカガミの群落はあちこちに見る。「あゝまたある」とは”路傍の石“か、

先程の冠ガ岳が聳え立っている。下から見上げると急峻な山容を下ってきたことが解る。

大涌谷の岩肌からあがる湯けむりは徐々に近づき、ゴロゴロした岩を伝い注意深く下って行く。硫黄のガスで立ち枯れた樹林を過ぎたころ、大きな駐車用には車で溢れ数えきれないはどの観光客が小さく見えていた。ゴンドラもゆっくり通過して行く。4時少し前に大涌谷に着いた。大涌谷駅からロープウェーやケ-ブル・登山鉄道を経由して帰る計画であったが、4時少し過ぎに遅れて来た朝と同じバスで箱根湯本まで、小田原駅でロマンスカーに乗り換えて永山駅で下り、そば屋「はなわ」で今日の山歩きの成果を語り合うことができた。

長張 記

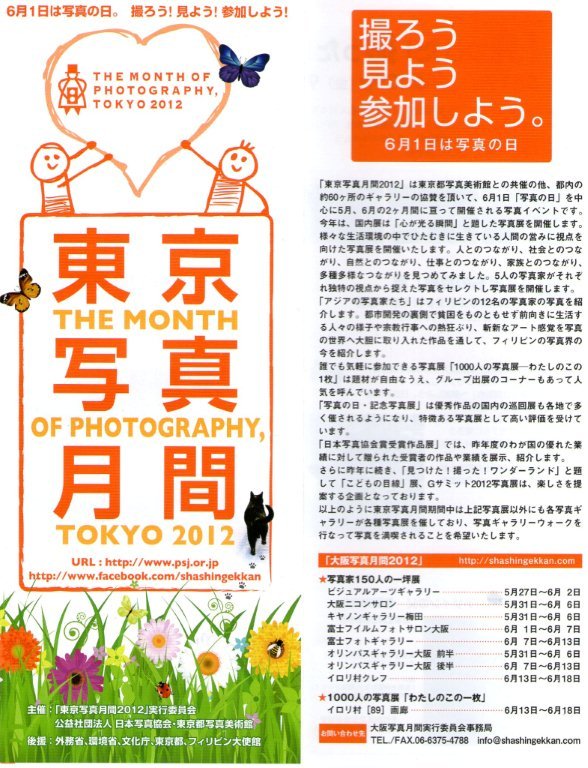

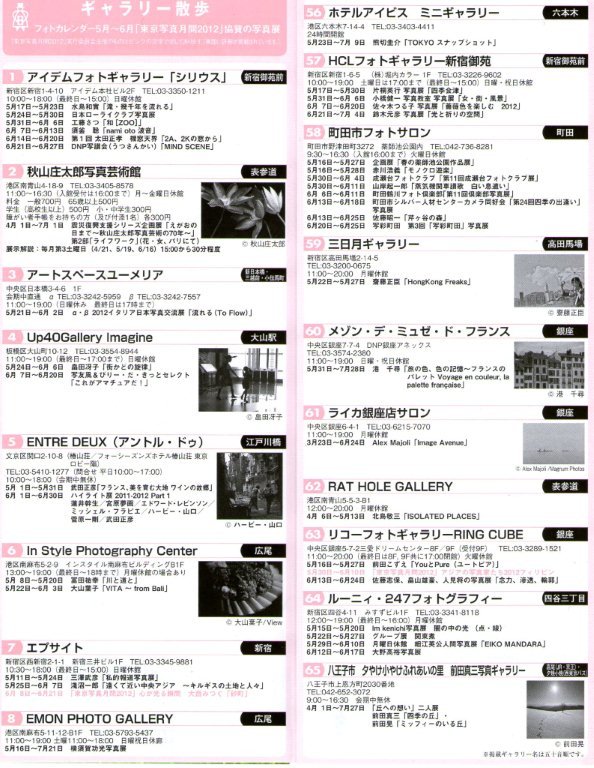

東京写真月間協賛!!!

6月1日は写真の日です。

日本写真協会では5月、6月の2か月に渡って東京写真月間を開催し、写真の素晴らしさを

皆様に知っていただくための各種イベントや「撮ろう、見よう、参加しよう」キャンペーンを

行っております。

この度開催いたします写真展(5月30日~6月11日、町田市フォトサロン)は協賛展覧会として、

そのパンフレットに掲載されておりますので、参考までご紹介申し上げます。

写真の持つ不思議な伝達力を信じております。

なお最近撮影いたしました写真作品をfacebook に掲載しております。

facebookをお使いの会員で、ご興味がございましたら、友達リクエストをお送りください。

山岸起一郎

June 1 is a day of photography and “Japan Society of Photography” holds “The Month of Photography, Tokyo 2012” in May and June. My photo exhibition at Machida City Photo Salon is now on its leaflet as one of the participating events.Believing in amazing power of photographs.

添付:東京写真月間パンフレット表紙

同協賛写真展ページ

定例総会と文化フォーラムが6月23日(土)行われます。

定例総会は、

日時:平成24年6月23日(土) 13:00~14:00

場所:京王クラブ(多摩市関戸)

文化フォーラムは、

日時:同日 14:30~15:45 です。

講師:多摩稲門会会員 川面忠男氏

演題:「恩送りの福祉活動」

マイ・ホビー 帆船模型が面白い!!

某多摩稲門会のメンバーです。

事情あって名を伏せますが、見ていただくとすぐ分かる様になっています。

こつこつと作った作品をまず見てください。

そしてこれはすごいと思ったら一緒に作ってみませんか。

作品は別ブログになっていますのでお手数でも当HPのリンクから結んでください。

お待ちしています。

6月はすべての火曜日に2面を確保してあります。新会員募集中です!

6月の予約状況は次の通りです。

今月は毎週火曜日がすべて取れています。奮ってご参加ください。

すべて朝8:00―10:00です。

06月05日(火) Cコート Dコート

06月12日(火) Cコート Dコート

06月19日(火) Cコート Dコート

06月26日(火) Cコート Dコート

会場:一本杉公園内テニスコート

お問合せ:依田敬一 yodak1jp@yahoo.co.jp

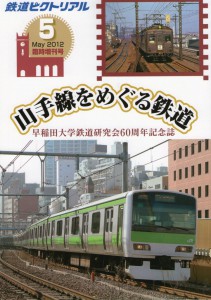

鉄道研究会(鉄研)60周年!!!

鉄研が今年、還暦(創立60周年)を迎えました。これを記念して

「早稲田大学鉄道研究会60周年記念誌-山手線をめぐる鉄道」が、

鉄道趣味誌として長い歴史を誇る「鉄道ピクトリアル」2012年5月

臨時増刊号として出版されました(株式会社電気車研究会発行、

税込定価2000円)。

この記念誌は、稲門鉄研(鉄研OB、OGの集まり)による記念誌

編集委員会が編集したもので、梅津光生鉄研会長(総合機械工学

科教授)の巻頭言、本記念誌のために新たに撮影した山手線写真、

お召列車と原宿駅宮廷ホームや山手線今昔など歴史的写真や記事

も豊富な内容になっております。

ご興味がございましたら、山岸までご連絡ください。書店でお買い

求めいただくのと異なり、売上の一部が鉄道研究会現役の皆さんの

活動費として寄付されます。,

また60周年記念イベントとして、来る12月に上越線高崎・水上駅間に

蒸気機関車が牽引する早大鉄研貸切列車を特別運行する予定です。校友の皆様に是非ご乗車いただきたく、詳細が決まり次第ご案内申し上げます。

山岸起一郎(稲門鉄研会員)

(e-mail: dukeyama@hyt-design.com)

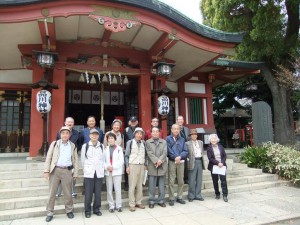

新・歴史に遊ぶ会が旧東海道の品川宿界隈を散策しました。

午前10時半にJR高田馬場駅に10人が集まり、夏目漱石の旧居跡にできた漱石公園などを見て回った。

午前10時半にJR高田馬場駅に10人が集まり、夏目漱石の旧居跡にできた漱石公園などを見て回った。

新・歴史に遊ぶ会 「悠々歩く会」と「歴史に遊ぶ会」のメンバーが1月19日、合同で早稲田界隈を散策した。

どちらのサークルも最近は活動内容が歩くという共通点を持ってきたので、今後は「歴史に遊ぶ会」として一つのサークルにまとまることになった。

「新・歴史に遊ぶ会」は、史跡めぐりを活動内容とする。

その第1回目は4月20日、按田会員の案内で旧東海道の品川宿界隈を散策した。

京急北品川駅に15人が午前10時半に集合、昔は東海道だった商店街や神社仏閣などを見歩きした。

小雨決行、雨天中止という会だが、当日は曇模様、午後に雨がぱらついた程度で、暑からず寒からずの歩き日和になった。

按田さんは下見をしており、その後について行くだけでよいため、効率的に旧品川宿界隈を知ることができた。

品川駅付近の高層ビルを見ながら街に残る江戸の面影を偲んだ。

ひとつのサークルにまとまったことで、従来は別々に活動していた人たちが一緒になった。そのことは散策後の「お疲れさん会」の会場として京王線聖蹟桜ヶ丘駅近くにある京王電鉄グループ社員の福利厚生施設「京王クラブ」を利用したことに表れた。「悠々歩く会」のメンバーだった荒井会員が京王電鉄出身で、「京王クラブ」を予約をしてくれたのだ。こちらには9人が集まり、午後4時過ぎに生ビールで乾杯した後、歓談のひと時を持った。

次回は6月頃行なう予定で、明治の女流作家・樋口一葉の旧居がある界隈が散策の候補地に挙がっている。

お問い合わせは、世話役の川面にお願いします。(連絡先は会員名簿ご参照)

(文責・川面)

新緑の妙高で山菜取りと農作業を楽しみませんか。

「こそばの会」から、

「こそばの会」から、

山菜取りとジャガイモの植え付けのお誘いです。

新潟県妙高市は豪雪の冬が終わり、連休前後から桜が咲き始め急激に春めいてまいります。28年ぶりの大雪が春の日差しでどんどんく融けはじめまもなく畑が姿を見せてくれます。

信越国境に近い新潟県妙高市でそば作りを楽しんでいるグループ「こそばの会」が雪解けを待ってそばの種まきを前にジャガイモの生産に取り組みます。

男爵、北灯りの2品種を植えますが、ほくほくしたジャガイモは何ともいえません。

5月18~20日あたりにジャガイモの植付けに出かけます。(収穫は7月末)

お時間のある方是非ご一緒しませんか。車でまいります。

また、このころちょっと山に入ると山菜がたくさん取れます。

人気のタラの芽、ワラビ、ぜんまい、など数々ありますが、お勧めはなんと言っても「山うど」でしょうか。

山うどは酢の物、てんぷらにすると最高、ビールが進みます。

山の好きな方は、近場のトレッキングをお楽しみください。

一緒に、山菜取りや畑を楽しんでみませんか。

他地区の稲門会の方、大歓迎です。