Author Archive

2010.01(第110回) 金時山

今年最初の山歩きは、箱根金時山である。4年ほど前に同じコース歩いている。今日の参加者は、その時の川俣さん・宇田川さん・金子さんと、伊藤さん・柴田さん・山岸さん・長張の7名である。山中湖畔在住の宇田川さんとは新松田で落ち合い、予定した8時40分の地蔵峠行きバスで全員集合となった。

バスは30分ほどで終点地蔵峠に着いた。数組の登山客が目的のルートを辿るが、我々は右の足柄道を登り足柄峠へと向う。ここから目指す金時山が見えている。距離も標高差も大分あるように見えるが、天気は良さそうであった。

金時山は箱根山の外輪山のなかで最も高い山と云われているが、正確には外輪山ではなく古箱根火山の寄生火山とのこと。そんな事はどうでもよいことであるが、要するに他の外輪山とは異なった特徴的な山容であることらしい。猪鼻岳とも呼ばれているが、どの方向から見るか解らないが、容が似ているとは思えない。これら地質に関する話は、問わずとも伊藤さんから資料付で詳しく生の講義があることは想定でき、またそれもハイキング時の楽しみの一つでもある。

足柄古道は、九十九折になった車道に分断されながら最短距離で登るルートで、足柄路とも呼ばれている。案内板には、奈良時代の官道で東西を結ぶ重要な要路として機能していたと説明書きがあった。

1時間半ほどで足柄峠、旧関所跡に着いた。足柄峠からの眺望は、富士の左右の裾野下まで大きく広げた絶景であるのだが、肝心の富士山は裾野まで雲に覆われている。2・3日前に降った残雪は思ったほど少ないが、高度が上がるにしたがって目立つようになってきた。

雪が覆い多少凍っているが、まだアイゼンを着ける程ではない。峠からはなだらかな広い道を進んでゆく。金時山に運ぶ物資の輸送路でもあった。春になれば道両脇に色々な草花が楽しめるはずである。

金時山を仰ぎ見る鳥居を潜る辺りから、最後の急坂が始まる。高度差200メートルだ。落葉樹の間から見通せる景色は開けてきた。各所に架けられたアルミ製の階段をひたすら登る。頭上には何本かのケーブルが敷かれ、山頂の小屋まで物資を運ぶ箱が、鳥の鳴き声のような擦れる音を出しながら上がってゆく。中の食材が見えていた。

山頂には2軒の茶店、その一つ右側に構える金時娘の「金時茶屋」である。大勢の客が食事中だった。我々も空いた場所で食事を摂った。

テーブルの半分を確保し3人で食事を始めた。雪が散らつくほどの寒さで、登山中に脱いでいたブレーカーを着直した。小屋の親父が出てきて、我々の前で暖かいラーメンの食事を採っていた若いカップルを叱っていた。簡易コンロを使うことは店の営業上止めてくれと云っている。片方の店ではなにも言わないのに、もう片方は大変不愉快な思いをしたと事前情報は聞いていたが、この事かと思い出した。

金太郎のまさかりを掲げて、先程の若いカップルに記念写真撮りを頼んだ。山頂から、芦ノ湖方面の景色は多少霞んでいたが、湖に陽の光が反射して輝いている。手前の裾野には幾つかのゴルフ場が重なり、隣の明神が岳や駒ケ岳が聳え、風が弱いのか大涌谷の湯煙が真っ直ぐ昇っているのが眺望できる。

頂上直下は急坂であり雪が着いている。用心のためもあり軽アイゼンを装着。下山するにつれ雪は溶けぬかるみと化し、尻餅でもついたら最悪である。箱根の山は、奥多摩のとは趣が違う。火山であることと、気候の温暖が理由なのかも知れない。街並みが比較的近くに望め気軽なコースである。一時間ほどで仙石原に着き、御殿場へのバスで帰る宇田川さんと別れ、我々は小田原行きに乗る。小田原駅ビルで山岸さんの昔の行きつけの所、しかも3時過ぎに開いている魚の旨い居酒屋を案内されビールで乾杯。山歩きの会も15周年を迎え、悠々の会と合同で、記念誌造りに鋭意努力中の状況。発行は1月末から少し遅れる。ご容赦を。 長張 記

2009.12(第109回) 陣馬山・景信山

光陰矢の如し、今年最後の例会、恒例のシモバシラの華を見る会だ。ハイキング後は悠々歩く会など他のメンバーと京王クラブでの忘年会に臨み懇親を深めることになっている。

JR高尾駅北口からバスで陣馬高原下まで行き、9時20分徒歩開始となった。バス終点場所の登山客が立ち去った後は、閑散とした町の佇まいが残った。甲州に抜ける陣場街道を暫らく行く。今日の参加者は、中川さん・櫻井さん・橋本さん・白井さん・金子さん・長張の6名だが、宇田川さんが景信山から合流することになっている。

今週から寒気が入り真冬の気候となった。今朝は、今冬最低気温であり多くのシモバシラの華が期待できそうである。

街道から沢沿いの登山道の陣馬新道に入る。植林された檜林が続き、整備され歩きやすい山道である。檜の森から次第に落葉の自然林に変わると明るくなって来る。木々の間から陽は射し込むが気温は低かった。白井さんはスキー用のブレーカーを着込み少し暑くなったと言っているが、私は登り道であるにも拘わらず、一向に体は温かくなってこなかった。大気は冷たく顔に痛いほどであり、手袋は必携であった。

陣馬山まで登りだけが続く。辺りは下草もない見通しのよい登山道となる。この新道が設けられた頃から歩いている金子さんだが、中川会長が何度か来ていると、自ら先導役を担ってくれて、今日の唯一の女性である櫻井さんを大変気遣いながら、登高を続ける。

高度が上がるにしたがって、今日のお目当てであるシモバシラの華がチラホラと見えてきた。色々な形があるが、どれも力強く、硬いガラス細工のようであった。毎年行われるこの会で、久振りに出会う立派な氷の華である。私は巻貝のようにレース状のものが良いと思うが、多くは串に刺したツクネのようなものである。

シモバシラの華の場所は、旧青年の家跡に多数見ることができた。その他の場所では稀にしか見ることができない。今朝の寒さで一気に出来た新鮮なもので、なかなか溶けそうでないように見えた。風などの条件で形が変わるのかも知れない。近くで見ると氷の襞の筋が曲線をなしており芸術的でもあるが、遠くから見ると飛ばされたティシュのゴミと間違えそうである。シモバシラの華を見てしまえば、今日の山歩きの目的は果たしたようなものである。陣馬の山頂近くに着くと、すっかり葉が落ち裸になった樹木の背景に、真っ青な空の何時もの風景に出会うことができた。

山頂からの360度のパノラマは今日も見事であり、特に富士の雄姿は格別である。全方位のパノラマが見られる地点は限られている。ここが多摩地区から一番近いスポットだと思う。広い山頂は大勢のハイカーで賑わっている。昼食にはまだ早い時間なので、それぞれ展望を楽しみ、また写真を撮っている。奥多摩のシンボルである大岳山は、特徴ある山容を披露していた。

集合写真のシャッターを若者に頼んだが、肝心な富士は会長の背後で隠れてしまった。

山頂を11時に出発し、明王峠の南斜面でめいめい富士を眺めながら食事をとる。山中湖畔に住まいを移した宇田川さんは、景信山で我々を待つという予定。しかし、シモバシラの華の観察などに時間を費やしたこともあり、小仏からのバスの時間が気になり始めた。景信山へかかる急坂を前にして、計画を変更し、金子さんが山頂に行き、我々捲道を通り小仏峠に急いだ。こういうときに携帯電話が有効だ。金子さんは景信山山頂で宇田川さんと無事に出会った。二人とも健脚だ、直に我々に追いついた。峠で小休憩後バス停まで下山する。中川会長は慣れた道なのか先頭を遠く離れて進んでいる。

バスの時間もあるので宝珠寺に立ち寄り、そこにある都指定天然記念物のカゴノキの大樹を見学した。

2時40分発のバスに乗り京王クラブに向った。京王クラブでは、川妻さんらの悠々歩く会から6名、城所さんが幹事をしている囲碁の会から6名のメンバー、宴会場直行のCコースのメンバー4名の方々、総勢23名の忘年会が始まった。

囲碁の会の方々とはあまり馴染みがなかったが、色々囲碁の世界の話も聞くことができた。また、湯浅さんから、来春行われる30周年記念行事に関するイベントについての熱い思いの話があり、一同、成功裡に進むよう誓い合い散会した。 長張 記

山歩きの会の記念文集は目下鋭意編纂中です。1月の30周年記念の集会までに完成を期して鋭意編纂中です。ご期待ください。 (金子)

2009.11(第108回) 石割山

晩秋の山は景色の変化が激しい。落葉樹の緑の葉もそれぞれ黄葉・紅葉となり直に景色から消えてゆく。今日の石割山は、登山口まで高速バスで行くことができる手軽さで、何時もの電車の旅からバスの旅となった。高幡不動駅からモノレールで甲州街道駅、徒歩で中央自動車道のバス停へ向った。高速道路の駅は何処も不便な所にある。今日は連休初日にあたり8時13分発のバスは、道路が込み終点平野には40分ほど遅れて着いた。

今日のメンバーは、伊藤さん・川俣さん・中川会長・川面さん・依田さん・宇田川さん・山岸さん・金子さん・長張の9名である。金子さんと宇田川さんは登山口での合流である。伊藤さんは久しぶりの参加であった。

11時前に徒歩開始し、石割神社前社から赤い鳥居まで30分、そこから本日の最大の難所と云われる石の階段が続く。真っ直ぐな階段がいつまでも続く。途中踊り場のような所で少し角度を変えてまた階段が続く。高度が上がるに従って真っ青な空に富士の頂が顔を出してきた。

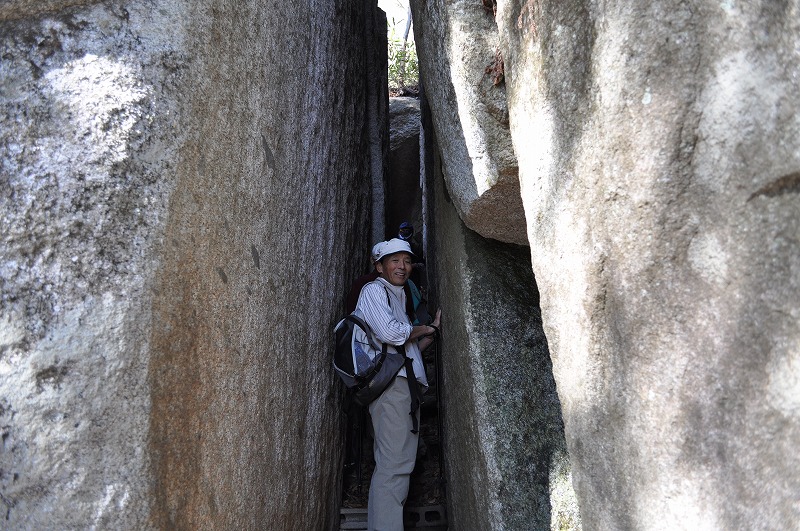

12時少し前石割神社奥社に到着。名前の由来の巨大な岩は2つに割れ、岩の間を皆でくぐってみた。時計周りで3回通ると幸運が開けるとの案内版があり、一同逆回りで進んでしまい、やり直した殊勝なメンバーもおられた。

石割岩を後にして、あちこちに点在するブナの巨木をやり過ごし、山頂までの急坂を登ると広い山頂にでた。風のない穏やかな快晴の下で大勢の客がそれぞれ昼食をとっていた。

眩しい太陽の下で大きな富士を眺めながらの食事である。大きく広がる裾野は手前の山中湖に至る。雪に覆われた山腹にはジグザグに雪上車の跡のような線が走っているのがはっきり見える。

富士の右側の裾野向こう側には南アルプスが連なり、北の端にある甲斐駒ケ岳もよく見えていた。この時期の山頂での食事は、寒さのため早々に引き上げてしまうのだが、今日は暖かく富士の絶景が目の前に大きく広がり、普段より長居をしている。富士の左側の裾野には雲が沸き立つようになびいてきた。

霊峰に竜雲立ちぬ小春かな

今回は、川俣さんから幾つかの句を添えてもらった。

湖の反対側には忍野の街並みが続いている。湖を大きく囲む尾根道を下る。幾つかの頂を越えるがもう急坂はなく、なだらかに下るだけである。落葉樹の葉はほとんど散って明るい。ササの生茂る気持ちの良い、ハイキングコースが続く。

平尾山には1時半ごろ、そこも展望はよく中央の湖面が陽を反射させてキラキラ輝き、湖岸の樹木のシルエットが浮かび上がっていた。

大平山への尾根道は、ササから一面の枯れススキにかわり柔らかそうな風景に一変する。大平山の眺望も良く、富士の姿は両手を広げる中にある。湖面の輝きは更に増している。

長池山から車道に出てホテルマウント富士を通り過ぎた頃、陽は富士山頂に近づいていた。山岸さんと下りを急いだ。西側に行くほど陽が山頂に近づくようである。やがて、コースは陽の当たらない谷筋に入ってしまったので少し諦めたが、湖岸辺りがまだ陽がさしているのが遠くに見え、更に足を早め下って行く。湖岸に着いた時も陽がさしていた。しかし、写真を2枚撮った後は、一瞬に沈んでいってしまった。ダイヤモンド富士もどきを納めることができ、富士の景色におまけがついた。

山路を抜けて霊峰冬陽落つ

山中湖湖畔に居を移した宇田川さんのご好意でマンションの共同浴場を利用させて頂くことになった。一同ご好意に甘え、汗を洗い落とし疲れた足腰を温め、またビールに夫人お手製のパンを頂いた後、富士吉田行きのバスに急いだ。今日の山歩きは幸運なほどの天候に恵まれた。その上、一日中霊峰を望みながらのハイキングは、それほどチャンスはないだろう。 長張 記

2009.10(第107回) 鷹ノ巣山

朝晩は肌寒いほどの季節になってきた。真夏の風のない晴れた日の奥多摩は、蒸し暑さで体力を消耗させてしまい敬遠しがちの山ではある。まだ紅葉の季節に入ってないが、奥多摩のハイキングは今が絶好の季節となった。

今日のメンバーは、山岸さん・川俣さん・柴田さん・金子さん・長張の5名である。歩行時間は6時間の健脚向けのコースであり、その上、累積標高差は1358㍍と過去最高であるらしい。金子さんはかつて唐松の新緑と紅葉をこのコースで楽しんだ山との事である。

陽も短くなり歩行距離も長いことも重なって、今日は、立川駅の出発時間が6時4分といつもより早めである。それでも、ゴルフや釣りなどの出発はさらに早いと聞いている。

奥多摩駅からバスで終点の東日原で降りる。途中の川乗山登山口で7・8人が下車し、同数程のハイカーが我々と共に下車した。道路に沿って少し登った所に登山口があり、河原まで下る。稲村岩は丸く尖がった岩峰で、正面から見ると断崖絶壁で登れる? が山の会は以前、ここに登り、紅葉と絶景を満喫したとのこと。

巳ノ戸沢を離れ一気に急坂を登りきると稲村岩の基部につく。ここから岩の頂には僅かな時間で往復可能という。しかし先がある。鷹ノ巣山への急峻に向う。2.5kmの距離に900mの登りである。長い辛抱のいる登りであるが、短時間の中に高度は確実に上がって行く。皆のお喋りも段々と少なくなってくる。山岸さんのペースメークで適当な休憩タイムを取る。きついながらも、コースタイムから遅れている訳ではない。急峻の登りが終わる頃、小さな平坦地に辿り着いた。ここがヒルメシクイノタワと呼ばれる所である。ここで一息入れた。

ここまでは、全く下りのない2時間半の急峻を登りきる。原生林の中のカエデ類の紅葉が、疲れを癒してくれる。ここでの昼食にはまだ早いが、名前に敬意を表し一寸した食事を摂る。そこを過ぎると、傾斜も緩やかになってきた。真っ赤に染まったモミジを愛でる余裕も出てきた。11時少し過ぎに鷹ノ巣山頂。

山頂は広く開け、南側の展望が素晴らしい様であるが、今日は生憎、霧がたちこめ視界がきかない。山頂には数人のハイカーが昼食を摂っていた。下山は、カヤの木尾根の下り計画から、六つ石山経由で水根に下りることにした。

雲取山からの長大な尾根(石尾根)を辿る。

尾根は、幅の広い防火帯となっており、横に大きく広がり思い思いに歩く事ができる。傾斜の緩い尾根通しを下って行く。2時間ほど広い尾根通しを行くと、六つ石山分岐に達し、そこからわずかな登りで六つ石山頂に着いた。この山頂からの眺望も素晴らしいのだが、この日はガスが濃く殆ど見通せない。山頂には4.5人の先客が車座になって歓談している。ウイスキーのビンが傍らにある。そういう山の楽しみもあるかと、暫しうらやむが、我々にも下山後のビールが待っているのだ。

ここからは、水根まで一気に下る。しばらくはお花畑と称する尾根道の続きを下る。お花畑にはトリカブトの青い花が2株ほど、外の花は見られなかった。一面にダケブキのミイラのように丸い種を付けた穂が、道に沿って棒のように立っていた。ヤマグリのイガがあちこちに落ちているが、中身が何故か消えている。リスなどの仕業だろう。やがて急降下が始まるが、奥多摩湖の姿はなかなか見えてこない。疲れた脚に急降下の下りは、さらに疲れを増してくる。

2時間ほど下るとやっとダム湖が眼下みえた。長い一日だった。一同ほっとする。

水根から奥多摩郷土資料館まで、疲れた脚を励まし、4時19分のバスに間に合わせた。当会で2度目鷹ノ巣山だったが、その経験のある参加者にとって稲村岩尾根の急登、石尾根の爽快さは初体験の山と言う。今日は山岸さんの参加50回目という。立川駅で下車し居酒屋「味工房」で、何時ものように山歩きの後の渇いた喉を潤し、至福の一刻を過ごし散会。 長張 記

2009.09(第106回) 鹿倉山

鹿倉(ししくら)山は多摩川の上流の山梨県にあり「静寂の山」と云われている。今年の夏はハッキリしない夏であったが、その夏も終わり奥多摩の山々はこれからシーズンを迎える。

今日は、その奥多摩の更に奥にある鹿倉山を目指す。メンバーは、中川会長・川面さん・橋本さん・山岸さん・川俣さん・柴田さん・金子さん・長張の8名である。奥多摩駅前発9時半のバスに乗り山梨県丹波村役場前で下車。しばらく人影のない田舎の道を大丹波峠へと進んでゆく。満開のクサボタンが路際の土手の上から被さっている。歩いていなければ少し寒さを感じるハイキングも、山道に入るころになると丁度よく感じ、風も心地良くなってきた。マリコ橋も意識しないで渡ってしまった。セキヤノアキチョウジの群落を撮るため、山岸さんと私は先行部隊とかなり遅れてしまった。

11時半に広場のある大丹波峠。丹波と小菅を結ぶ要衝であった所だ。案内板に古墳との表示があった。確かに丸い土盛りがあり、これがそれかと皆で勝手にどんな人の墓なのか推理していた。

昼食は山頂でと、先を急ぐ。この一帯は、奥多摩の雰囲気とは少し違い、ゆったりとした傾斜地に右側は杉や檜の植林された森が続き、左側はコナラやモミジ等の自然の森が続いている。何故か地面には下草が少なく、その分広く感じ、独特の風景を作っている山だ。

途中、鳥やセミの鳴き声も無く、風の音や、街の車の騒音も届かない静かな山道が続き、まさに「静寂の山」と呼ばれる所以が納得できる。その間出合った2人連れと、籠を背負ったキノコ採りの男性1人で人の少ない静かな山であった。得に目立った急坂がなく、頂らしいピークを何ヶ所もやり過ごし、12時半頃、鹿倉山々頂に着いた。

山頂は、南西側が開け大菩薩連嶺から滝子山が望まれたがそれ以外は森で覆われ展望がない。ここに何故か太い幹の白樺が一本、開けた視界の前に立ちはだかっていた。

山頂は広いなだらかな小山のような場で、われわれ以外のメンバーはいない。皆、思い思いの場所で昼食をとることになった。

食事をとり暫く休んでいると体が冷えてきた。鹿倉山頂の下りも急坂はなく、訪れる人が少ないせいか、稜線の道は柔らかく微かな踏み跡を辿りながら、一列になって進んでゆく。川面さんの熊よけの鈴の音を、聞きながら、快適な稜線歩きを楽しむ。(先程のキノコ採りの人に熊にご用心と言われたが、勿論遭遇せず)

稜線の左右は丹波川と小菅川が沿っている。2つの川は、深山橋付近のダム湖で合流している。大寺山までの1時間40分の道は、豊富な自然木の間を蛇行しながら行進してゆく。赤松だけの明るい路も続くが、遠方の景色は樹木の陰で見えにくい。

大寺山の山頂には巨大な仏舎利塔がある。塔の周囲はあまり手が入っておらず、一面草で覆われており、捨てられた荒れた遺跡のようであった。大菩薩嶺からも望め、昨年湖から三頭山に登った道中にも右手に何時までも望む事ができた。川俣さんはその時以来の久しぶりの参加。尾根筋を散歩しているようなハイキングはここまでで、ダムに架かる深山橋まで急降下が続く。今までのんびり散歩気分で歩いていた後の、少し緊張する40分程の急降下であった。

深山橋を渡ったバス停から、3時21分発の奥多摩駅行きに乗車する。シルバー連休が始まったが、バスは往復とも割とすいていた。立川駅で下車し居酒屋「味工房」で、何時ものように山歩きの後の渇いた喉を潤し、会の記念誌のことなどに花が咲く一時だった。 長張 記

2009.08(特別企画) 北岳

昨年の甲斐駒の頂から見た、北岳の雄姿は忘れることができない。今夏の登山はその余韻で、北岳が候補として検討され、北岳だけでなく隣の間ノ岳にも足を延ばそうと計画されてきた。

今年の夏の気候はパワー不足で安定せず、梅雨明け後一ヶ月経て何とか安定してきたようだ。先月末の計画が延び、今回の実施となった。

広河原から大樺沢二俣まで2時間半の樹林帯は、多くの野草の花で賑わい、疲れを癒してくれる。大樺沢二股は、雪渓の下部に位置し、そこには遥か上部から流されたのか、大きな不自然な岩が谷を塞ぐように覆っていた。我々はその岩影で昼食をとった。

二俣から小太郎分岐の2時間半はダケカンバの森また草原と、変化しているが高度は着実に上がっている。暑さのせいか肩に食い込むザックの重みが増してくる。皆に歩調を合わすのが精一杯となり、呼吸が喘いでくる。背中に見えていた鳳凰三山は大きく広がってきた。

苦しい上りもやがて終了し、小太郎尾根分岐に出る。ここからは、3000mの稜線歩きである。なだらかな稜線も低酸素濃度で息苦しくスピードが出ない。諸先輩達はわりと平常に歩いているように見える。30分の稜線歩きの終点に我々が泊まる肩の小屋があった。今日の登山はここで終了である。

肩の小屋の標高は3000mである。小屋の前に広場があり、先着の登山客が散見される。宿泊の手続きを済ませ、寝場所を確認し荷物を下ろし、再び広場に出て持参してきた焼酎で乾杯する。甲斐駒ケ岳も雲の切れ間にハッキリと、その左手には仙丈ケ岳を、東側は鳳凰三山を見て絶景を楽しんだ。5時から夕食が始まった。

日没にはまだ時間があり、少し寒いが夕暮のパノラマを楽しんだ。霞みの上に富士の頂上部の左右の頂きが、ツンと出ているのが解る。霞の下には大きく広がった裾が薄く見えていた。

3000mからの日没は6時半頃で、仙丈ケ岳の右側に沈んでいった。他の山の景色もあまり変化せずに暗くなっていった。

寝場所は小屋の2階で、20人ほどが2列の川の字で就寝する、毛布半分の幅が一人分である。下に毛布を敷き、登山の際の出で立ちに、ウインドブレーカーを着込んで、2枚の毛布を覆ったが、それでも少し寒かった。8時半消灯されるが、外は猛烈な風が窓をうねらせていた。

翌日は、4時半から朝食が始まった。寝たせいか、高山に体も慣れてきたようだ。外は霧が突風に飛ばされている。今日一日は、荒れ模様のようである。2泊の予定を変更し、北岳登頂後下山することになった。

小屋から頂上までは50分の距離である。大勢の登山者が一列になって登る。霧で景色は無い。

山頂で記念の写真を撮ると、霧と突風のため早々に引き上げた。2日かけて大汗かいて日本の2番目の高い場所を10分も留まることなくあっけなく下山してしまった。当初計画では、北岳山荘経由間ノ岳往復であったが、吊尾根分岐から八本歯のコルへ向けて下山。霧と突風は高度が下がるにしたがって弱く穏やかになり、やがて晴れ間も出てきた。二俣を過ぎた沢で、1ℓ100円の山頂の雨水を捨て、沢の水に変え、山頂でこしらえた弁当で昼食となった。

広河原には12時に着いた。スナップ写真140枚ほどのうち半数以上は野草類で占められていた。北岳周辺は植物の宝庫であった。

深田久弥の日本百名山には、北岳をきりりとした『哲人』の風格と形容している。甲斐駒から見た北岳は確かにそう見えた。来年の夏は御嶽山が候補にあがった。登山途中の「3000mの山は最後にしよう」との弱気は、下山すれば忘れてしまう。 長張 記

2009.07(第105回) 三頭山

三頭山の東南側の裾は、都民の森として親しまれ、シーズンには大勢の観光客で賑わう所である。武蔵五日市から奥多摩湖にぬける道路ができ、一昔前では東京のチベットと云われた秘境の地も気軽に行ける場所となった。

今週の火曜日に関東地方の梅雨は明けた。三日ほど厳しい猛暑日が続き、いよいよ真夏の季節に突入したが、今日は曇天で視界は悪そうである。その分少し涼しい気がする。

今日のメンバーは、中川会長・櫻井さん・藤田さん・川面さん・橋本さん・金子さん・長張であり、AとBコース合同で行われた。藤田さんは会員ではないが、Bコースに時々参加される女性である。

今回の、コースはハイキング気分で気楽に登ることができるポピュラーなコースと云われている。昨年、実施された奥多摩湖からのルートは、若い頃一般的であったが、今では一部のもの好きな人たちのコースとして廃れてしまっているようだ。交通の便が良くなった今は、逆らうこともないようである。

都民の森入り口から赤く塗装された遊歩道が続いている。最初に迎えてくれた花は、ギンバイソウ・ホタルブクロ・クサアジサイ・コアジサイなど、花真っ盛りである。これらの花たちを目で追いながら、直に鞘口峠に着く。ブナの路と呼ばれる登山道も良く整備されており、千メートルを超える自然林の中の空気は清々しい。

風もない静かな山であるが、ハルゼミの鳴き声が聞こえてくる。10cm程の大きな蛙が路を横切った。これらの鳴き声も至る所から聞こえてくる。小雨が降ってきたが、樹木の葉で覆われて地面までは達してこない。

山頂近くなると登り傾斜が一段と険しくなってくる。

山頂には丁度12時に到着した。山頂は平坦で広く、多くのハイカーで賑わい食事をとっている。雨もあがったようで、雲が少し薄れた間から富士山が顔を出している。どの山頂からも富士の姿を確認すると、何故か落ち着く気分に浸れる。

右側には先月登った三つ峠の山並みが映っている。昼食を終え10分ほど下山するとムシカリ峠に着く。ムシカリ(オオカメノキ)の木は、葉が虫に食われるということからの名で、赤い実がつき紅葉が早いのが特徴。季節には辺りは見事な紅葉が見られると思う。先月の三つ峠では既に赤い実をつけていた。

ここで、Bコースをとられる中川さん・櫻井さん・藤田さん達と別れる。大滝を経由して都民の森入口まで1時間ほどの下山である。

以前も紹介したが、三頭山から陣馬山まで直線距離で17kmほどのなだらかな尾根道が続いている。金子さんご推奨の尾根道で、笹尾根と呼ばれているが、当会でも何度も実施されている。起伏の少ない尾根道は、人口林ではない自然林で覆われているせいか趣がある。

ムシカリ峠から大沢山・槙寄山を越し西原峠まで1時間少々の笹尾根の散策ができた。西原峠からは右に降りると上野原町郷原に、一昨年の10月このコースで登ってきた。今回は、Bコースの方々と落ち合うために、左側の数馬方面に下る。

AコースもBコースも山頂まで登ってしまえば、どちらのコースで下っても大差はないと思う。

Bコースの方々は都民の森始発で、Aコースは2つ先の仲の平から乗車して合流した。帰りのバスは行きとは違い空いていた。立川駅で下車し、居酒屋「味工房」でご苦労さん会を行った。山歩き後に生ビールで乾いた喉を潤す、この楽しみのために、一汗かくことができるのは自分だけではなく、皆さんも同じ気持ちだと思う。 長張 記

2009.06(第104回) 三つ峠

富士山の周りを大きく取巻く、阿蘇の外輪山のような山なみに三つ峠は位置する。富士との間には遮るものはない。空気が澄んでいれば富士は眼前に手に取るように聳えているはずである。マップで見ると、そう期待できるのだが梅雨の時期の天気が期待できるかどうか心配ではあった。昨年の6月の山歩きは雨模様で中止となってしまった。

三つ峠は開運山・御巣鷹山・木無山の頂上の総称であるが、何故、峠と呼ぶのか解らない。

中央線直通で9時半過ぎ河口湖駅に到着。宇田川さんが駅で待っていてくれた。

今日のメンバーは、川面さん・宇田川さん・柴田さん・金子さん・長張である。

宇田川さんの参加は久しぶりで、私の記憶では、3年前の西丹沢の尾根道で、ヒルの大軍に襲われて以来ではないか。あの気色の悪い椿事に一同騒然とし、全速で山道を駆け下りた事を思い出す。それ以来、ヒルで懲りてしまわれたと思っていた。住まいを多摩市から山中湖畔に移して間もないが、今日は、場所が近場という事で久々の参加であった。

宇田川夫人の運転の車・バスと分乗して三つ峠登山口まで、そこから徒歩開始である。

車道はしばらく続き、路肩のすき間や空き地に多くの車の駐車が見られた。今の時間では駐車場所を確保するのは難しそうである。舗装された道は直に終わり、山道となるが意外と幅広い道が続いている。急坂もなだらかになり尾根筋にでる。山荘ロッジをやり過ごし砂混じりの最後の急坂を登りきると三つ峠頂上に到着した。そこで昼食となった。

期待していた山頂からの展望はなく、目の先の富士の姿は全く見えなかった。

梅雨の時期では無理なのであろう。山頂の真下は岩場が続き、ロッククライミングを楽しんでいる男女の姿が間近に見ることができた。東京近郊の数少ない手ごろな練習場として賑わっていた。

下山は上りと同様に、ハルゼミの騒がしい鳴き声を聞きながら、我々は黙々と下って行く。

股のぞきという場所から、富士の頂の一部をみることができた。色々な場所で見た姿の中でここからの頂は最大なものであった。空気の澄んだ日は格別なものであろう。テンニンソウ・ヤグルマソウ・トリアシショウマなどは、いずれも御正体山でも多く見られたが、マイヅルソウやミヤマカラマツ・モミジカラマツ・オオバユキザサなどの花は始めて見る野草であった。三つ峠には800種の野草があると案内板に掲示されていた。山梨県の自然記念物20余種のうち、18種の高山植物が三つ峠に存在するそうである。

昼間は30度と蒸し暑くなるとの予報であったが、山の中の空気はカッラとした涼しさが漂っていた。山頂から2時間弱で達磨石に到着。山道は舗装された道に変わった。ここからもただひたすら下って行く。

直ぐに憩いの森公園に入る。渓流を所々ダムでせき止め、全体を公園にしている。大掛かりな土木作業を伴った細長い公園は、人があまり訪れているようには思えなかった。赤松林の中の道も公園内のようである。

下山の後のビールがチラチラと頭をよぎってくるような、うんざりするほどの長い単調な下りであった。人家が多くなり街に着くと早速店探しが始まった。適当な店がなく駅前の質素なうどん食堂に入り、冷やしうどんをつまみに缶ビールで乾杯した。宇田川さんは富士外周の山々の幾つかを山歩きの候補として紹介されていた。駅で上下の電車に我々と分かれ、それぞれ帰途に着いた。 長張 記

2009.05(第103回) 笹尾根(笛吹峠〜浅間峠)

笹尾根は西原峠から浅間峠までの5kmの尾根を云うらしい。しかし、広義には三頭山から高尾山の範囲まで含めている。今まで「山歩きの会」のコースに何回か選ばれている。尾根に上がるまでは苦しいが、なだらかな気持ちの良い尾根歩きは評判が良い。

武蔵五日市駅に8時48分に着、9時発の数馬行きバスは、我々同世代のハイカーで超満員であった。小1時間ほど吊革にしがみつきながら、降りたバスは笛吹(うずしき)入口バス停である。乗車した3分の1の客が一緒に降りていた。我々以外は団体の客であった。団体の客は同じコースを後から辿っているようであった。バス停を少し進み左折すると、道祖神のような石仏が並んでした。

暫らく上り進むが、今日の気温はここ2・3日の暑さから、肌寒さを感じる気温になっており、暑さを感じさせない山登りとなった。植林された杉林の間を上り、さらに自然の緑の落葉樹の間を進んで行くと、笛吹峠に到達した。

笛吹峠までの1時間半の北斜面を上りきれば後は、笹尾根の楽なコースである。

今日のメンバーは、川面さん・山岸さん・柴田さん・金子さん・長張の5人である。

一昨年の秋に郷原から笹尾根に入り、日原峠まで歩いたが、今の若葉の赴きとかなり異なり、初めてのコースを歩いているようであった。昼食までまだ間もあるので、丸山まで足を延ばすことにした。

丸山は、樹木の緑で覆われ眺望はない。平坦な所で頂上らしくない。皆、広く場所をとり昼食を始めた。食事を済ませると体は冷えてきて、直ぐに出発したくなる。早々に出発開始した。曇天のうえ樹木に覆われた尾根道は薄暗い。

尾根の名の通り、一面クマザサに覆われた尾根道に入る。静かな起伏の少ないハイキングコースである。

土俵岳には、一時間ほどで辿り着いた。ここも山頂らしくない。更に、15分ほど進むと日原(ひばら)峠に辿り着く。

前回は、ここから下るコースであったが、今回は、尾根道を更に進む。薄い緑が日に日に色濃くなっているのであろう。葉も大きくなり、梢の間からの遠くの山並みの眺望はない。

中年を過ぎた男性が、マンティングバイクで追い越していった。道中出合った人は少なく、朝の超満員のバスからは想像もできない閑散とした山道である。尾根の南と北では、多摩川へとまた、相模川へと水系が異なる。笹尾根には幾つかの峠道があるが、南と北の部落の交流が、昔は日常的に峠を行き来し、頻繁に行われたのだろう。そのためか、尾根への上り下りはいろいろなルートがある。

40分程で、浅間峠に着いた。上川乗からこの峠に上り、和田峠へのルートは一昨年の2月に行われている。峠には見覚えのある杉の2本の巨木が猛々しく構えていた。今日は北から上ってきたので、上川乗方面ではなく南のゆずり原中学校入口バス停へ下りるコースである。

山岸さんは、5本の花穂のついたフタリシズカを探し出し、カメラに収めていた。

予定のバスには時間の余裕があり、ゆっくり下ることにした。下りは急降下であるが、直に車道となり、緑の景色に囲まれながら散歩ができた。バス停付近についた時、予定した前のバスの時刻に間に合いそうなので大急ぎでバス停まで走った。バスは5分ほど遅れて到着した。次のバスまで一時間強待たなければならなかったがラッキーであった。

八王子駅で下車し、生ビールで乾杯。「山歩きの会」の記念行事についても議論に花を咲かせた。 長張 記

2009.04(第102回) 陣馬山・高尾山

毎年4月の山歩きは、A・Bコースとも高尾近辺のお花見ハイキングである。ハイキング後は京王クラブに直行、他のメンバーと合流し、懇親会を催すことになっている。

陣馬・高尾山縦走は、今まで藤野駅から和田峠までタクシーを利用していたが、今日は、藤野駅から徒歩開始し、一の尾根から陣馬山に登るコースである。

藤野駅から直ぐに長いトンネルを通り、30分ほど車道に沿って上って行くと、落合の陣馬山登山口に着く。石版の表示に従って右折するが、アソファルトの道路が続く、栃谷川に沿って栃谷尾根に向う道であるが、直ぐに左折して急坂を登って行く。かなりの急坂であるが、まだ車の通る車道が続く。

やがて車道は終わり、陣馬山に登る山道に変わる。辺りは冷気が漂い少し寒さを感じる気温であった。スギやヒノキの常緑の人工林が切れ、落葉樹が広がる。コナラやシデ類・モミジ類等、落葉樹の芽吹きが一斉に始まっている。長い冬の眠りから突然目覚めたようである。山肌は樹木の種類による緑のグラデーションが見事であった。一年で最も絵になる季節ではないか。

山頂に近づくに従って視界が広がってきた。梢の間から、山頂や木の階段などが見え、2時間ほどで陣馬山山頂に着いた。湯浅さんが、山頂直下の階段の上りで足を痛めたようである。

山頂は、大勢のハイカーで賑わっていたが、年々混みあってくる様な気がする。霧が漂い山頂からの視界はあまり良くなかった。一年前に山頂で出会ったヒゴスミレを捜してみたが、2株が丁度よい花の姿となっていた。

11時に頂上を出発。明王峠まで足を延ばし、そこで昼食をとることになった。

明王峠の食事場所は、無人になった小屋の脇にある屋根のあるベンチでとることにした。混雑してそこしか場所がなかった。ベンチは後ろに傾き、座り心地はすこぶる悪かった。

Aコースのメンバーは、湯浅さん・川面さん・橋本さん・金子さん・長張の5人である。

明王峠から、最短コースの巻き道を利用したかなり早いペースで進む。周りの緑は慌ただしく後に去って行く。湯浅さんの足の痛みが取れず、小仏峠で金子さんと峠を降りることになった。残った3人はそのまま高尾山まで進み、京王クラブで合流することになった。

城山山頂も巻いて先を急いだ。一丁平・もみじ台辺りは、大勢のハイカーで溢れている。

東京のお花見は、10日ほど前がピークであったが、この辺りの、ソメイヨシノやヤマザクラも同様で、地面一面に花びらを散らし、葉桜の状態である。それでも、道筋にある一部の八重桜は見頃であり、グループ一同の背景に入れて、それぞれ記念写真を撮っていた。

良く整備された高尾山界隈の、新緑に覆われたトンネルの下を歩く。また、数多い杉の大木などの太い幹を眺めるだけでも心が洗える。大勢の観光客も気にならなくなってきた。

高尾山からは、電車の時間に間に合わせるためケーブルで下り、予定の電車に乗り込むことができた。Bコースの人たちは、高尾からの下りは、新井さん・桜井さんらはケーブルで下り、白井さん・浅井さんらは日影沢を下り、タカオスミレ・ヒカゲスミレ・ラショウモンカズラ・ニリンソウなど、植物愛好家の説明を受けてきたとのことである。

悠々歩く会の田中さん、Cコースの甲野さん・川妻さんと合流し、京王クラブで4時から12名とやや少人数ではあったが、懇親会を行った。今年度最初の山歩きの話で花を咲かせ、次回を期して散会した。 長張記

« Older Entries Newer Entries »