Author Archive

囲碁サークルのご案内

囲碁を通じて会員諸兄、近隣稲門会との懇親、及び「オール早稲田囲碁祭」に多摩稲門会チームとして参加、などを中心に活動している。また会員間では城所世話人を中心に、聖蹟桜ケ丘「つむぎ館」で毎週木曜日に自由対局として懇親を図っている。どなたでもOKですので囲碁を打ちたい方の積極的なご参加をお待ちしている。

連絡先: 担当者 平松和己

〒206-0034 多摩市鶴牧4-1-1-401

℡&fax 042-375-0078

携帯 090-4364-7438

E-mail:kazumi.hiramatsu@kj8.so‐net.ne.jp

多摩稲門会「囲碁サークル」メンバー 現在 9名

角田重雄 三段(昭和27年理工卒)、井上克助 二段(昭和30年理工卒)、白石徹郎 3段(昭和34年教育卒)、城所睦雄 七段・世話人(昭和37年政経卒)、中神尚男 三段(昭和39年理工卒)金子宏二 初段(昭和40年文卒)、上杉雅好 六段(昭和42年商卒)、平松和己 三段・幹事(昭和44年法卒)、西村幸一 四段・幹事(昭和47年理工卒)

以上 平松和己

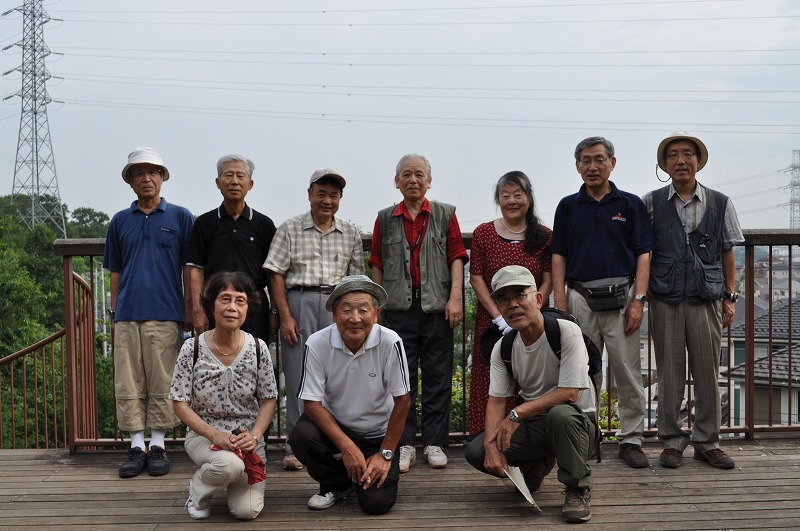

2011.07(Bコース) 稲城平尾地区散策

7月28日13時30分、小田急多摩線栗平駅集合。参加メンバー:西村弘さんご夫妻、櫻井和子さん、橋本孜さん、白井昭男さん、青木康成さん、長張紘一さん、上杉雅好さん、湯浅芳衛さん、金子宏二の10名

13時40分頃出発。住宅街を抜け、急な階段を上り平尾外周通りに沿う緑道に出て、杉山神社を目指す。鶴見川流域には50余座同神社あるという。六所宮(小野、二宮,氷川、秩父、金讃そして杉山神社が合祀され現在大国魂神社となっている)という総社とされた。武蔵国の国司が就任すると、これらの神社を詣でる慣例があったが、これが出来てからは、一回で済ますことになったという。

車の行き来が激しい天神通りをしばらく歩き、読売カウントリーの縁に到ると車の喧騒が遠のく。小公園のある夫婦坂を下り、学校跡を文化複合施設に使っているフレンド平尾に着き、案内図にある「郷土資料館」見学を試みるが、既に廃止されていた。休憩を兼ねる積りだったが、歩き続けて平尾中央通りを経て、平尾谷戸通りに入る。15時頃入定塚公園に入り、ここで小休止と記念撮影。天正年間に良信という僧が入定した塚がある所だ。

再び平尾外周通りに出る。平尾団地の巨大な集合住宅の周りを一周したことになる。団地と外周通りの挟んでこれから行く緑道の斜面にヤマユリが咲き誇っていた。「けものみち」から登る事も出来るが、正規の階段まで行き、緑道に出る。このコース唯一林の中の散策路である。道は間もなく五力田見晴台に出る。そこで写真を撮るなどして小休止。

閑静な住宅街を行き、白鳥トンネルを抜けると最初に上った階段への分岐に出て栗平駅に戻る。16時前、永山駅で16時30分と連絡した浅井隆夫が来ているかも知れないと一寸急いだせいで早めについた。

永山駅前の「瞬彩」でお疲れさん会。17時頃浅井さんが合流。18時過ぎに散会。 (金子記)

グルメの会第30回例会

30回目のグルメの会例会が7月26日(火)に京王プラザホテル多摩4階の中国料理「南園(なんえん)」で開かれた。個室の丸テーブルに集まったのは、女性2人を含む8人で、飲み放題付きひとり5千円の割安プランを楽しんだ。

今年1月の例会では、隣接する多摩センター三越6階のオークラレストラン「桃里(とうり)」で、飲み放題付きひとり6千円のコースを味わっており、今度はライバル店がさらに安いプランを企画したのを世話役が見逃さなかった。食通を自認する会員の中から、「で、どちらに軍配をあげる?」という声が出たのも自然の成り行きだった。何人かが「桃里」と明言したが、「南園」をはっきりと推す会員はいなかった。

とはいえ、「南園」ではゆったりとした個室から、眼前に広がる多摩センター駅を望みながら優雅な気分に浸ることができた。「桃里」でも色とりどりの夜景を堪能した。高級店の雰囲気をお得な料金で満喫できたという点では、両店ともに異論はなかったようだ。

次回は9月28日(水)の予定。高尾山でバイキングと飲み放題を楽しむ企画が今回の参加者から支持された。

2011.07(第124回) 本社ヶ丸

2011年7月16日

本社ヶ丸は、清八山と合わせて大月市の秀麗富嶽十二景の一つで富士の絶景が楽しめる。山並みは三つ峠山に続き、都留市とも接していて都留市では二十一秀峰に定められている。

関東地方は九州地方と同時に先週一気に梅雨明けとなった。今週になり東北南部・北部地方も勢いに乗って明けた。平年より1.2週間早いそうである。以来これでもかと猛暑が続いている。世の中、家庭内でも節電の必要性が騒がれており、気合を入れ暑さと奮闘中であるが、暑さを逃れた山登りも一つの対策である。

大月駅を8時45分下車。ここで山中湖在住の宇田川さんと合流した。今日のコースのメンバーは、川俣あけみさん・宇田川登さん・金子宏二さん・長張紘一の4名である。

以前、この駅から滝子山に向かった時は、運転手が場所を知らず登山口を通過し、降りた所から30分も掛けて登山口に戻ったことがある。今日は執拗に清八山登山口を確かめた。

運転手は愛想が良かった。国道20号線を折れ山道に入って行く。リニア線の工事のダンプの後をゆっくり進むが直に別れ、東電の発電所が終点であると降ろされた。今回は間違いなく目的の出発点場所に着くことができたようである。9時20分登山開始となる。

発電設備は見えなかったが、やたら鉄塔が乱立している。道路はしばらく続いているが、突然清八山登山口に出合う。辺は禿山で日陰が無く植林された膝位の檜の幼樹が一面に広がっていた。暑さで少々くたびれた頃、やっと樹林の中に入る。後ろを振り帰ると不粋な高圧線が張られ、遠くの景色に滝子山のトンガリ帽子が見えていた。嫌になる程の暑い長い登り一辺倒の山道である。金子さんのリードでそれでも時間通り清八峠に着きホッとした気分になった。

近くの清八山にも寄って見たが、頂上と思われる場所は標識もなく引き換えした。

岩山を上り滴る汗を流しながらホウホウの体で本社ヶ丸山頂に、正午少し前に辿り着いた。全身に汗が滲んでいた。

狭い本社ヶ丸山頂には一人の先客がいたが直に下山して行った。発電所付近に車を止めて登ってきて引き返すようである。山頂の隅の小さな日陰を探し食事を始めた。

僕らだけで食事をしていると、2人の若者が上がって来た。彼らに頼んで集合写真を撮った後、宇田川さんは清八峠まで戻り、三つ峠方面の車の迎えのある天下茶屋へとここで別れた。

今日の秀麗富嶽十二景の一つは、三つ峠のバックに生憎雲に覆われた富士であった。三つ峠の鉄塔が間近に見られる。

12時半過ぎ下山する。狭い岩だらけではあるが頂上の平の所から、直ぐに急峻な下りが始まる。慎重に下り暫くするとなだらかな尾根道に入る。豊富な山野草をやり過ごしながら、ここだけであったが快適な山歩きが続く。川俣さんがレンゲショウマを見つけた。まだ丸い小さな蕾みの状態で、開いている花は見当たらなかった。多くの盛り前のクガイソウの群落をやり過ごす。

集合写真を頼んだ若者は新宿にある高校1年生で僕らを追い越していった。その外の登山客には出合わなかった。なだらかな尾根道は快適であったが長く続かなかった。高い送電線の鉄塔を過ぎ下り路を只管進んで行く。先程の若者が縦走路の先の鶴ヶ鳥屋山を目指しているが、ルートを失っているようである。鶴ヶ鳥屋山分岐点で別れることになっているが、そこから20分も下った林道で再会してしまった。僕らも分岐点を意識しないでここまで来てしまっている。ここのルートは道標の整備が粗く間違いやすい。彼らにこのまま下山するよう勧め、少し下った林道から再び山道を下っていった。

引き続き急斜面の下りは滑りやすく膝がわらいだしてきた。痛くなった足を引き摺りながら炎天下の笹子駅にたどり着いた。笹子駅3時35分発電車に乗り八王子駅で下車。居酒屋北海道で生ビールを飲み干し、暑い暑い山歩きの一日を無事終了することができた。 長張 記

暑中お見舞い申し上げます。テニスコート、8月の予定です。

8月の予定が決まりました。

下記の通りです。

お気軽にご参加ください。

8月2日(火) C コート D コート

6日(土) C コート

7日(日) D コート

9日(火) C コート

14日(日) D コート

16日(火) C コート D コート

23日(火) C コート D コート

27日(土) C コート

30日(火) C コート

連絡先:依田敬一 yodak1jp@yahoo.co.jp

テニスクラブ 皆、楽しくやっています

毎週火曜日、午前8時~10時。一本杉公園テニスコートの2面で楽しい声が聞こえてきます。1面は、試合練習。1面は基礎からの技術練習。試合は4ゲーム先取のジュース1回その後ノーアド。2面あるから、試合と基礎練習で交互に技術向上を目指します。

毎週火曜日、午前8時~10時。一本杉公園テニスコートの2面で楽しい声が聞こえてきます。1面は、試合練習。1面は基礎からの技術練習。試合は4ゲーム先取のジュース1回その後ノーアド。2面あるから、試合と基礎練習で交互に技術向上を目指します。

大体、毎回7~8人の参加。多くて12~3名。楽しくテニスをしています。

何より毎週できるので、健康維持には最適。基礎技術から試合戦略まで、会員の稲垣友三がコーチとして面倒をみています。稲垣は現在多摩市硬式庭球連盟の副会長として、多摩市内のシングルス大会、ダブルス大会などにアドバイザリースタッフとして仕事をしています。

テニスをまだやったことがない、初めてだ、といってもビビル必要はまったくありません。誰でも最初は初心者です。練習の度合いによって上手くなっていきます。問題は「やる気」があるかどうかです。やる気があれば、私(稲垣)が試合ができるまで、必ず面倒見ます。年令によって遅い早いはありません。我々はプロの選手になるのではないのですから。楽しんで健康になればよいのです。

イギリスのウインブルドン大会も終わりました。日本選手のクルム伊達公子選手も活躍しました。あなたも、今、テニスを覚えておけば、そのうちイギリスのローンコート(芝生)でテニスを華麗にできるチャンスにめぐりあえるかも知れません。

多摩稲門会第32回定例総会開催される

“多摩稲門会「第32回総会・文化フォーラム・懇親会」報告書

場 所:京王クラブ(多摩市関戸)

文化フォーラム:山元雅信氏(山元学校・校長・産官学国際ビジネスコンサ

ルタント) テーマ「闘志を燃やし、これだけは成就する!」

1.講演会 13時~14時45分

山元雅信氏は本学政経学部卒業後、民間ビジネスマンとしてご活躍。この経験を更に活かすべく、国際、環境、及び社会活動のビジネスコナサルタントとして独立された。現今の諸問題に積極的に関わり、東奔西走ご活躍中である。話も世界各国との繋がりから震災への諸活動、若者への教育等多岐に亘り、氏の人脈の豊富さをちりばめながら具体的な行動として語られた。

山元雅信氏は本学政経学部卒業後、民間ビジネスマンとしてご活躍。この経験を更に活かすべく、国際、環境、及び社会活動のビジネスコナサルタントとして独立された。現今の諸問題に積極的に関わり、東奔西走ご活躍中である。話も世界各国との繋がりから震災への諸活動、若者への教育等多岐に亘り、氏の人脈の豊富さをちりばめながら具体的な行動として語られた。

内容については現在日本が抱えている諸問題に対し賛否両論、異見も多いと思われるが語り口は明快で滑らか。氏の運動への想いがとつとつとして伝わってきた。特に考え、提案、相談を率先垂範、行動に移すフットワークは適切で早く、多くの人の信頼を集めている。

今までの講演会は学術、文化、研究でのテーマが主で、氏のように元気溢れ、行動を提起する内容は稀有な例となった。

会員の受け取りはそれぞれであろうが、現在われわれの置かれている諸課題に強いインパクトを与えたのは間違いないと感じた。これからのご活躍を期待すると同時に見守って行きたい。

2.総会 15時~15時50分

大学より金子文化推進部事務部長、稲城・狛江・調布・府中・立川・町田・八王子の近隣稲門会と多摩三田会のご来賓をお迎えし「第32回定例総会」を開催した。

佐藤会長より挨拶。日頃の協力への御礼とともに前年度の活動、特に①組織検討委員会、②「多摩稲門会ホームページ」の立ち上げ、③「会員名簿」の作成の三つ主要活動について言及された。

議長に按田会員を選出し議事に入り、金子幹事長より「平成22年度活動報告」、長張会計幹事より「22年度決算報告」、佐藤会計監査より承認の認証があり、何れも原案通り承認された。

続いて金子幹事長より「平成23年度活動方針」、長張会計幹事より「23年度予算案」の説明があり、これについても原案通り承認された。

この中で、①「多摩稲門会ホームページ」をどのように活用して行くか、②「会員名簿」作成のメンバー確定、では担当の依田副会長、佐藤会長より指針が示され、それぞれ会員の了解を得た。また今後の課題として「組織増員・活性化」対策を委員会を設け強化することや「杜の響き」の見直し、‘12年に稲城稲門会とともに開催する「三多摩支部大会」対策、「東日本震災」の募金活動(会合等で募金箱方式で浄財を募る)についても会員の了承を得た。

3.懇親会 16時~18時

冒頭、加来副会長の開会挨拶、続いて若杉先輩の乾杯でスタート。今日参列して頂いた来賓の方も含め全員の話をお願いしたく次々にご指名した。会員の高齢化の問題、震災の対応の仕方、大学スポーツの動向と期待、等何れもどこの会でも語られることが共通の話題となり、大きな盛り上がりとなった。このような雰囲気の中、講演者山元さんが、調布在住のソプラノのプロ歌手新藤昌子さんをゲスト紹介された。思いかけず「荒城の月」などをアカペラで聞くチャンスとなった。彼女の美声に日頃カラオケ自慢の会員も沈黙。場内に溜息が洩れた。この後9サークル活動の活動報告と紹介、更に各個人の日頃の想いを一人一人全員に語っていただいた。あっという間に時間となってしまった。川俣副会長の「今日のお礼と明日への元気」の締めくくり後、「都の西北」を声高らかに斉唱、エールの交歓で和やかな内にお開きとなった。

(文責―平松)

来賓(敬称略):早稲田大学文化推進部事務部長 金子昌嗣、多摩三田会会長 浅井 恭、

稲城稲門会会長 河合一郎、同幹事 手塚政仁、狛江稲門会会長 山田和則、立川稲門会会長 志村順子、調布稲門会会長 元木 勇、同幹事 堀内正之、八王子早稲田会会長 松村光雄、府中校友会会長 大島正敬、町田稲門会副会長 清水氾雄、同幹事 吉田昌雄

会員参加者;青木康成、浅井隆夫、新井正子、按田 弘、石井卓治、稲垣友三、宇田川登、尾ノ井光昭、遠藤千尋、加来健一郎、金子宏二、川面忠男、川俣あけみ、小滝晴子、菊沢光江、子幡嘉之、小林 勲、佐藤達雄、佐藤善昭、佐々木裕康、白井昭男、竹本春樹、田中亮介、田辺繁友、辻 理、長張紘一、橋本 孜、半田正久、平松和己、広田 進、星野英仁、前田光治、又木淳一、湯浅芳衛、吉川啓次郎、湯川俊、依田敬一、若杉公朋、以上38名。

第11回オール早稲田囲碁祭

6月4日(土)、日本棋院で開催された第11回オール早稲田囲碁祭(東日本大震災チャリティ大会)に予定通り参加し優勝を飾ることが出来ました。以下当日のレポートです。

志水代表世話人挨拶

> 先方の大将が下坂初段の指導碁を受けていると言うことで、代打ちに

3将は西村四段、昨年初めて四段で打ち1勝3敗と負け越したが、今回は3勝1敗と勝ち越すことが出来た。

4将の白石三段、あれよあれよと4連勝達成、優勝に大きく貢献した。来年(地域稲門会碁会では次回から)は四段での出場となる。

5将の金子初段、最後に片目を開け、この勝利で優勝が確定した。

補欠の平松三段は大会全体運営のお手伝いをしていた。

2回戦で金子初段の代打ちを務め勝利した。

多摩稲門会の本大会参加は6回目であり、これまでの戦績 は以下の通り。

第6回 06年6月10日(土) Eクラス3位 柿内五段、角田四段、大蔵三段、白石二段、金子2級、平松二段

第7回 07年6月9日(土) Eクラス優勝 柿内六段、上杉五段、角田四段、平松二段、金子2級

第8回 08年6月7日(土) Dクラス3位 城所六段、柿内五段、上杉五段、白石三段、西村三段、(平松三段は日野Bチームの助っ人)

第9回 09年6月6日(土) Dクラス2位 城所六段、上杉六段、白石三段、西村三段、金子初段、平松三段

第10回 10年6月5日(土) Dクラス2位 城所六段、上杉六段、岩附六段、西村四段、白石三段、(平松三段は北稲門会助っ人)

第11回 11年6月4日(土) Dクラス優勝 城所七段、上杉六段、西村四段、白石三段、金子初段、平松三段

*青フォントは稲城、また第10回の岩附六段は国立

表彰式後の閉会式では春のリーグ戦W優勝(一般一部&女子)の報告、現役囲碁会メンバーの紹介などがあった。現在のレギュラーは全員院生経験者で第3期黄金時代を迎えつつある、秋のリーグ戦も優勝すると全日本大会。昨年優勝しており、連覇すると早稲田の栄誉ある小野梓記念賞受賞と言うことになる。

優勝賞品は宮城県気仙沼市で創業100年を迎える(株)男山本店(会長は気仙沼稲門会会長/酒造稲門会)の早稲田オリジナル「がんばろう日本」ラベルの4合瓶!

津波の難を唯一逃れた工場で造られた復興支援酒とのことだった。

テニスコート・7月の予定が決まりました。

7月の予定が次の通り決まりました。

積極的にご参加ください。

5日(火) C・D コート

12日(火) C・D コート

19日(火) C・D コート

26日(火) C・D コート

場所:一本杉公園内 (駐車場は野球場側にあります。)

グルメの会例会

グルメの会の例会が5月25日(水)午後5時から京王線府中駅近くのけやき茶屋で開かれた。1月以来の開催だけに、参加者は女性2人を含め10人と普段より少し多めだった。素朴な和食の献立に、ややサッパリ風のピザでしめるという異色のメニュー。生ビールでまず乾杯したあと、各自冷酒や熱燗、麦や芋焼酎のお湯割りなどを思い思いに注文し、酔いがまわるにつれていつもの談論風発がぐんと熱を帯びた。

グルメの会の例会が5月25日(水)午後5時から京王線府中駅近くのけやき茶屋で開かれた。1月以来の開催だけに、参加者は女性2人を含め10人と普段より少し多めだった。素朴な和食の献立に、ややサッパリ風のピザでしめるという異色のメニュー。生ビールでまず乾杯したあと、各自冷酒や熱燗、麦や芋焼酎のお湯割りなどを思い思いに注文し、酔いがまわるにつれていつもの談論風発がぐんと熱を帯びた。

前回は東日本大震災から12日後の3月23日を予定していたが、東京でも大規模な余震が心配され、計画停電中で電車の運行時刻も定かでなく、やむをえず中止とした。

次回は7月27日(水)午後5時からの予定で、会場は未定。

« Older Entries Newer Entries »